今、関東大震災が再来したら?経済的影響を予測し地震対策の一助に 〜関東大震災100年〜

2023年9月1日は、有名な関東大震災が発生してからちょうど100年目にあたります。首都圏では、今後30年以内に70%以上の確率でマグニチュード7クラスの大地震 (首都直下地震) が発生すると予測されていますが、関東大震災を引き起こした大正関東地震は、まさに100年前に発生した首都直下地震でした。今回は、経済被害に着目して、現代に関東大震災が発生した場合の被害の大きさやその特徴について考えてみました。

2023年9月1日は、有名な関東大震災が発生してからちょうど100年目にあたります。首都圏では、今後30年以内に70%以上の確率でマグニチュード7クラスの大地震 (首都直下地震) が発生すると予測されていますが、関東大震災を引き起こした大正関東地震は、まさに100年前に発生した首都直下地震でした。今回は、経済被害に着目して、現代に関東大震災が発生した場合の被害の大きさやその特徴について考えてみました。

2011年に起こった東日本大震災から12年の月日が経過しました。被災地でも高齢化や人の入れ替わりが進み、防災意識の薄れなども懸念されています。今回はあるべき災害への備えや、昨今各方面で取り組まれている防災のデジタル化を含めた防災の在り方を考えていくため、「東日本大震災からまもなく12年 被災地での防災意識調査」を実施いたしました。

2022年4月に発足した応用地質の研究所「共創Lab」。同年10月には"関東大震災から100年を前にして"とのワーキングペーパーを公表するなど、早くも活動が活発化しています。急激な社会変革の時代に適応した課題解決手法の開発を目指して設立された同研究所について、所長の井出 修氏と、研究員の山﨑 雅人氏、清水 智氏にお話を伺いました。

通学路における児童の安全確保が大きな社会課題になっています。交通の安全だけでなく、自然災害により安全が脅かされている通学路も全国には沢山あります。子どもの命を守ることは地域社会にとって大きなテーマです。今回は、全国で初めて設置された、通学路を水害から守る防災システムについて、ご紹介します。

防災分野でも急速に取組みが広がっている"DX"。今回は、日本での「防災DX」の動向を概観するとともに、その意義などについて考えてみたいと思います。

災害に負けない強靭な社会をめざす共同事業体「防災コンソーシアム CORE」。応用地質は創立から参画し、現在、分科会にて「リアルタイムハザードマップ」の開発にあたっています。開発の責任者であるサービス開発本部執行役員兼事業開発センターの井出修氏と実務を担う同センター・マネージャーの堀越満氏に、開発中のマップについてなどお話を伺いました。

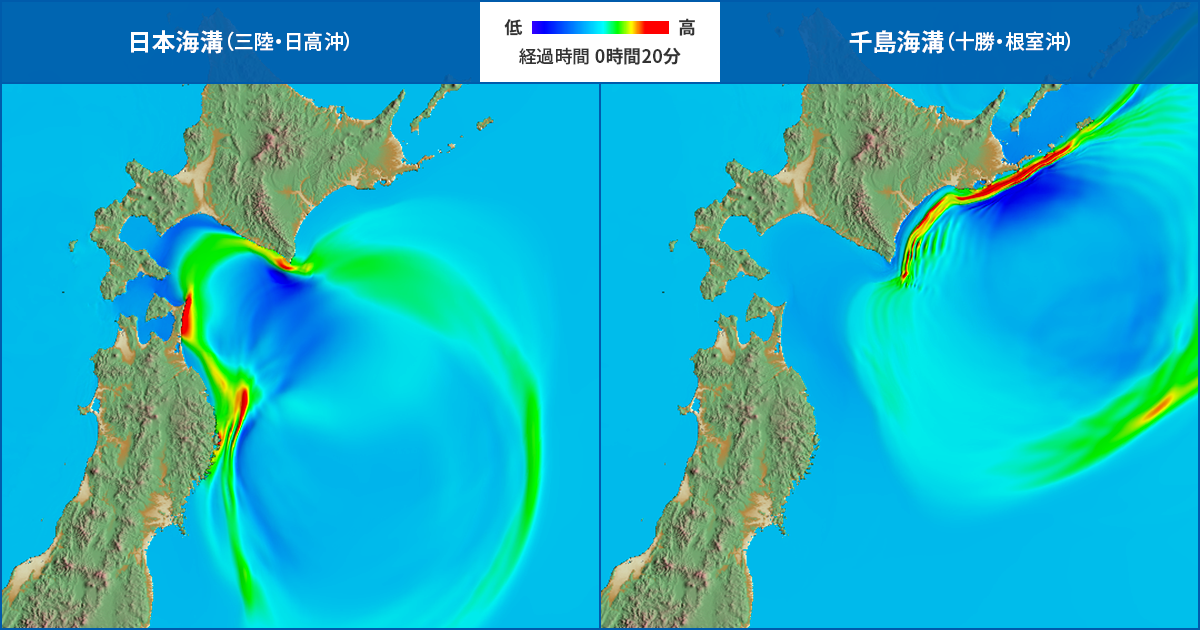

2021年12月に内閣府が公表した日本海溝・千島海溝沿い巨大地震の被害想定は、その人的被害の大きさなどから社会に衝撃を与えました。この被害想定について、地震動や津波の解析業務に携わった応用地質の担当者に専門的な見地からのお話を伺いました。

豪雨の頻度や規模が増加し、河川の水が堤防を越えて道路や家屋が浸水する被害が毎年のように発生しています。従来の防災対策では対応が追い付かなくなりつつ今、国ではどのような取組みが行われているのか、水害対策の最前線についてレポートします。

自然災害の活発化や感染症パンデミックなど、企業を取り巻くリスクが多様化・拡大する中で、事業継続計画(BCP)の重要性が改めて注目されています。前編ではBCPの現状と課題、実効性のある策定方法などについて専門家に話を伺いましたが、後編では、BCP策定の具体的な支援サービスの内容や進め方などについてご紹介します。

自然災害の活発化や感染症パンデミックなど、企業を取り巻くリスクが多様化・拡大する中で、事業継続計画(BCP)の重要性が改めて注目されています。そこで今回は、BCP策定のプロに登場いただき、BCPの現状と課題、実効性のある策定方法などについてお話を伺いました。

豪雨による洪水や土砂災害が頻発化する中、近年増えてきているのが都市型の斜面災害です。2回にわたる連載の後編となる今回は、都市型斜面災害のリスクを調査する方法や防災対策について、前編に引き続き、専門家への取材を軸にお伝えしていきます。

豪雨による洪水や土砂災害が頻発化する中、近年増えているのが都市部で発生する都市型斜面災害です。インフラが整備された街並みを突然土砂が襲うこの災害はどのようなメカニズムで発生し、対策には、どのような手立てがあるのでしょうか?専門家への取材を軸に、前編と後編の2回にわたりこの問題を取り上げたいと思います。

2050年カーボンニュートラルを掲げる日本。この目標の達成にむけて、特に期待されているのが洋上風力発電です。一方で、日本は台風や地震など自然災害が多い国です。日本で洋上風力発電を行うためには、自然災害の到来にも耐えることのできる強靭な施設をつくる必要があります。このとき重要な要素の1つとなるのが、巨大な風車を支える「地盤」です。今回は、洋上風力発電における「地盤」の問題について、フォーカスしていきたいと思います。

昨今、メディアなどでよく耳にするようになった"グリーンインフラ"。自然環境の持つ多様な機能をまちづくりや防災などに活かしていこうという考え方で、様々な社会課題の解決に繋がるものとして、今、期待されているキーワードの1つです。

近年、観測史上初とも言われるような大雨に見舞われるなどの異常気象が多発し、それに伴い「土砂災害」に関する報道を目にする機会が増えています。そこで今回、応用地質では、土砂災害に関する現在の課題および今後の防災の在り方を考えていく目的で、「土砂災害に対する危機感や避難行動に関する意識調査」を実施しました。

近年、観測史上初とも言われるような大雨に見舞われるなどの異常気象が多発し、それに伴い「土砂災害」に関する報道を目にする機会が増えています。そこで今回、応用地質では、土砂災害に関する現在の課題および今後の防災の在り方を考えていく目的で、「土砂災害に対する危機感や避難行動に関する意識調査」を実施しました。

都市部での大地震で懸念される大規模火災。応用地質では、提供サービスの1つである地震被害想定調査の中で、火災延焼とその被害予測のためのシミュレーションを実施しています。今回は、専門チームの中心である地震防災事業部 (現:防災・減災事業部) 防災・減災技術部の佐々木克憲氏にお話を伺いました。

ヘリコプターなどの航空機やドローンを使って空中から地下の様子を探る空中物理探査。応用地質では、この技術を用いて地質調査や福島第一原発事故後の放射能モニタリング調査などを行っています。そのエキスパートである結城洋一氏にお話を伺いました。

道路陥没、ひいては、これにより引き起こされる交通事故の原因となる路面下の空洞。「路面下空洞探査チーム」を率いて、この危険な路面下空洞を見つけ出す業務にあたるメンテナンス事業部 (現:防災・インフラ事業部) の鴨下智裕氏にお話を伺いました。また同チームのメンバーである羽田智氏にもご同席いただきました。

道路の大規模な陥没など、地下掘削工事に伴うセンセーショナルな事故の報道を受け、「地質・地盤リスク」という言葉が注目を集めています。地質・地盤リスクとは何なのか、またこのリスクを事前に調べる方法にはどのようなものがあるのか、実際に地質・地盤リスクマネジメントを業務の中で手がけている社会インフラ事業部 (現:防災・インフラ事業部) の本間宏樹氏にお話を伺いました。

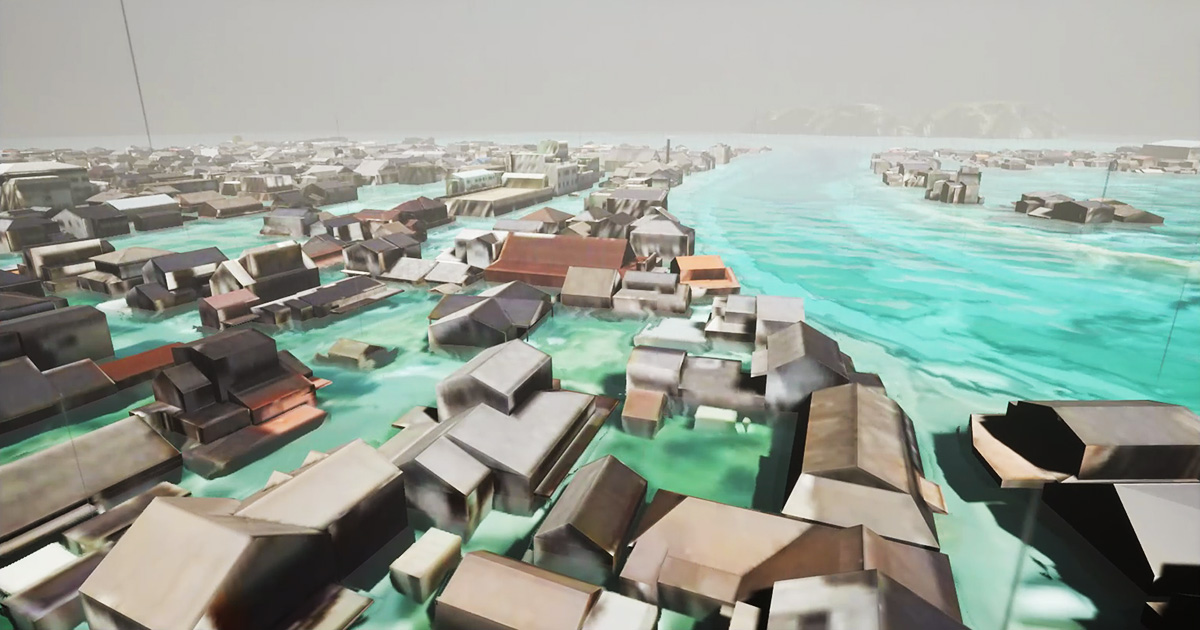

津波の防災・減災においては浸水区域の予測や被害想定において、デジタル空間で津波を再現する津波シミュレーションが大きな役割を果たしています。今回は、応用地質において、その作成業務にあたっている地震防災事業部 (現:防災・減災事業部) の根本信氏にお話を伺いました。

一瞬にして多くの人命や財産を奪ってしまうのが土砂災害の恐ろしさ。第1回は、土砂災害3つのタイプ「土石流」、「地すべり」、「崖くずれ」についてお伝えしました。今回は、これら土砂災害に対する防災対策工事や、DXを活用した最新の防災技術などについてお伝えします。

一瞬にして多くの人命や財産を奪ってしまうのが土砂災害の恐ろしさ。その3つのタイプを知っておくことは身を守ることにもつながります。今回は、それぞれの特徴や前兆現象についてのお話です。

年々、被害が大きくなって行くかのような豪雨災害。実際に、近年のデータによれば年間雨量は増加傾向にあり、気候変動や都市化の影響により、水害リスクは高まっていると言われています。豪雨災害から身を守るにはいち早い避難が必要で、そのために早期かつ正確な防災情報の取得が重要になります。

東日本大震災から10年。応用地質では、「東日本大震災の被災経験と復興に関する調査」を実施しました。被災者の実体験に基くアンケート結果から、来るべき大災害に対する備えや事前防災の在り方、今後の復興事業等について、様々な示唆が得られました。

近年急激に増加している水害や土砂災害。応用地質では、2020年8月に、水害・土砂災害経験者と未経験者に対して、ハザードマップや避難所への認識などについて比較調査を行いました。

大きな津波被害を出した東日本大震災から10年が経ちました。地震防災のための津波のシミュレーションを行なっている根本信氏に、東日本大震災の津波について、また、その後の津波防災の知見に基づく各自治体での津波の対策の状況についてお話を伺いました。

全国の道路や鉄道に設置されたトンネル。利用者が安全に通過できるようにするためにはメンテナンスが欠かせません。トンネルの点検一筋20年、延べ約1000箇所の実績を持つ、トンネルのプロ・佐藤元紀氏に業務内容やこれまでの経験について伺いました。

『天災は忘れた頃にやってくる』とは、科学者で随筆家の寺田寅彦の言葉とも言われています。近年では忘れる暇もないくらい、毎年のように大規模な災害が起こるようになってきましたが、私たち日本人は昔から災害と隣合わせで暮らしています。日本で災害が多い理由や、先人たちが残した身の回りで災害リスクを知るヒントについて紹介します。

報道が続き注目を集めた道路の陥没事故。陥没の種類や原因はさまざまであり、小規模な陥没は意外と多く発生しています。地下工事などに伴う大規模な陥没事故の多くは日本の複雑な地質が要因の一つとなっており、事故を未然に防ぐ技術として地盤3次元化技術が注目されています。