大雨、豪雨は観測当初と比較して約1.7倍に増加

最近は豪雨災害による大きな被害に関するニュースをしばしば目にするようになりました。相次ぐ大規模な河川災害を受け、国では「流域治水」と呼ばれる新たな治水対策の取り組みが進められているほか、内閣府が、令和3年度から7年度までの5年間で推進する国土強靭化計画の取り組みの中にも水害等への対策が取り上げられるなど、防災分野での喫緊の課題になっています。

統計データからも、豪雨災害の危険を及ぼす大雨の発生頻度は増加していることが明らかです。

気象庁の観測データによると、1日の降水量が200ミリ以上の大雨を観測した日数は、統計を開始した1901年からの30年間と直近の30年間を比べると約1.7倍に増加。また、地域気象観測システム (アメダス) の観測によれば、1時間降水量50ミリ以上の短時間豪雨の発生頻度は、統計を開始した1976年からの10年間に比べて、直近10年間は約1.5倍に増加しています。

一度の災害の降水量も今までに経験のない水準になっています。2018年に発生した平成30年7月豪雨では、多くの地点で48、72時間降水量の観測史上1位の値を更新、2019年に発生した令和元年東日本台風でも、多くの地点で36、12、24時間降水量の観測史上1位の値を更新しました。

雨の降り方が変化している背景の一つには、地球温暖化の影響があると考えられています。気象庁によると、今後地球温暖化が更に進行した場合、100年に一回の豪雨の発生頻度が、世界平均地表気温が工業化以前と比べて1.5℃上昇時には約2.3倍、2℃上昇時には約2.8倍、4℃上昇時には約5.3倍 (いずれも全国平均) まで増加すると予測されています。

1時間降水量50mm以上の年間発生回数

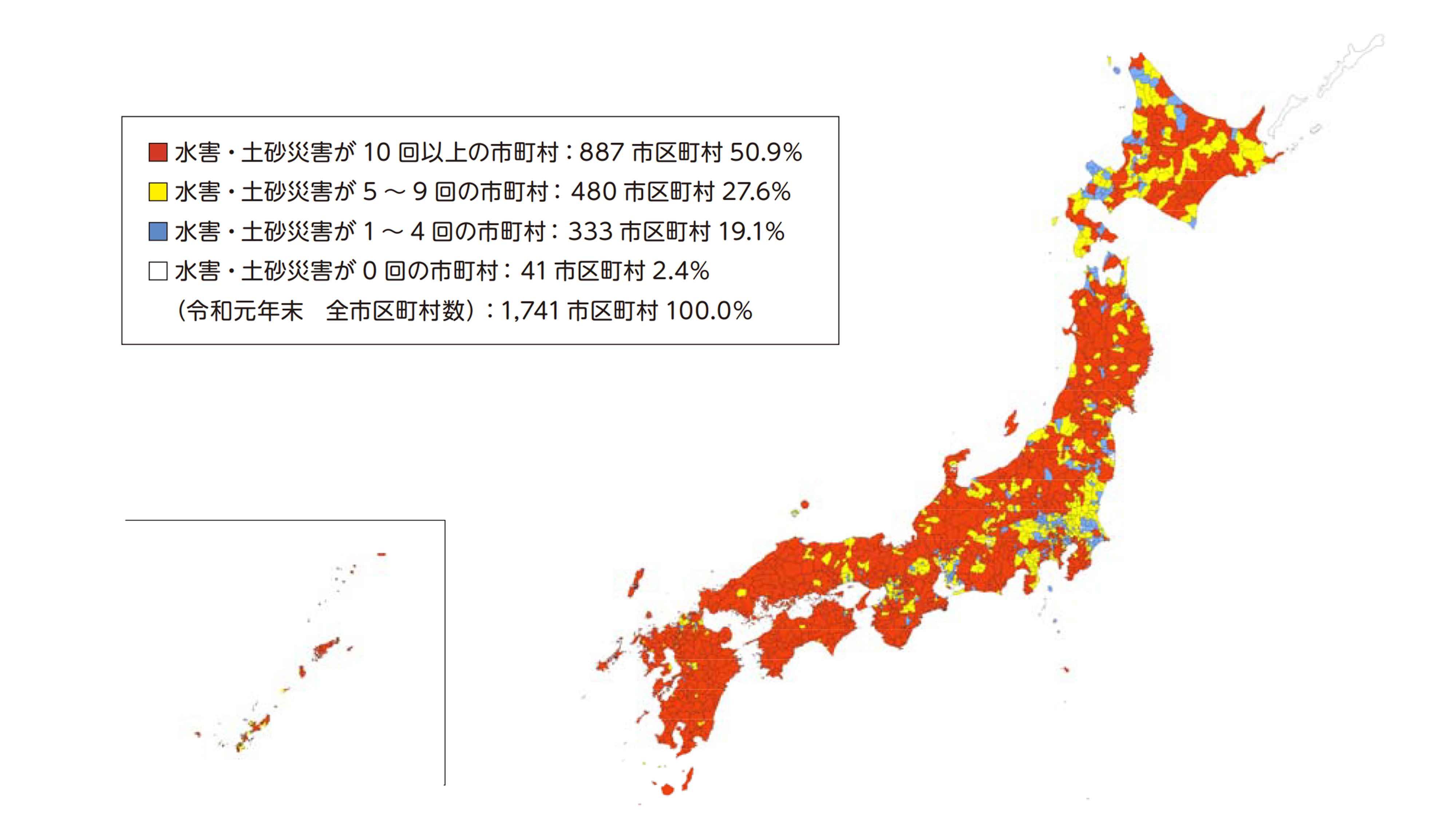

水害・土砂災害が起こっている地域は98%以上

内閣府の資料によれば、日本においては過去10年間 (2012年~2021年) に実に98%以上もの市町村で水害・土砂災害が発生しています。水害や土砂災害のリスクが高まっている背景には、気候変動による大雨や豪雨の発生のほかに、都市化の影響があるとも言われています。 都市化によって排水機能が発達し、都市に降った雨が短時間で一気に河川に流入するようになったことや、潜在的に災害の危険性のある土地が宅地へと開発されてきたことなどが挙げられます。

近年の豪雨災害を振り返ってみましょう。2020年 (令和2年) 7月豪雨と2021年 (令和3年) 7月、8月、2022年 (令和4年) 7月、8月、2023年 (令和5年) 6月、7月の大雨は前線によって、広い範囲で長時間の記録的な雨量となりました。河川の氾濫、浸水害、土砂災害などが発生し、死者・行方不明者が多数となる甚大な災害となりました。また令和6年能登半島地震の被災地を襲った2024年9月の記録的な大雨も記憶に新しいところです。

2010年から2019年 水害・土砂災害発生状況

豪雨災害ではいち早い避難が命を救う

都市部を流れる河川などの周りは堤防を挟んで住宅地が広がっている地域が多く見られます。河川が増水すると、この堤防を川の水位が超えて洪水が発生することがあります。そのため、河川の周りでは洪水予報に注意して適切な行動をとることが重要です。大きな川の場合、水位に応じて5段階の危険度レベルが定められています。レベルの数字が大きくなるにつれ危険度は増し、レベル3が避難判断水位とされています。

頑丈な堤防も崩れることがないとは言えません。堤防は長い年月をかけて大量の土を盛り立てて造ったもので、強度を高める対策も進められていますが、経験のないような大雨や越流、地震などによって決壊することもあります。万が一の事態に備え、防災情報に気を配ることが大切です。

河川の氾濫や土砂災害などは一気に起こるため、避難の遅れは命に直結します。風雨が激しくなって避難が困難になる前に、早い段階から避難することが重要です。住んでいる地域で雨が上がっても、河川の上流で降った雨が川の水位を押し上げることもあります。避難するタイミングを逃さないために平時から最新の気象情報や河川情報、防災情報などを入手する方法を確認しておきましょう。

また、「水害ハザードマップ」や「キキクル」を利用することで自宅や自宅周辺にどの程度の浸水の危険があるかを知ることができますので、その情報を踏まえて自宅でどのような備えが必要かを考えましょう。

河川情報や防災情報を入手するには...

下記のWebサイトのほか、お住まいの自治体のWebサイトなどで、気象情報や雨量、河川の水位の情報などが確認できます。

- 注意報・警報や気象情報、台風情報、指定河川洪水予報、土砂災害警戒情報など

気象庁「防災情報」 - 河川の水位や雨量の情報、洪水予報、洪水警報など

国土交通省「川の防災情報」 - 洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなど

国土交通省「ハザードマップポータルサイト」 - 大雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報など

気象庁「キキクル」

豪雨災害の前兆を捉える応用地質の技術

応用地質では、水害や土砂災害からの早期避難を支援する各種の防災システム、IoTセンサーを開発・提供し、豪雨災害における逃げ遅れ抑制に向けて取り組んでいます。

『ハザードマッピングセンサーソリューション』は、クリノポール (傾斜センサー) と冠すいっち (冠水センサー) の2種類のセンサーを組み合わせて、土砂災害の発生や河川氾濫などをいち早く検知し危険を知らせる最新の防災IoTシステムです。多数のセンサーによって広範囲を面的にカバーし、その中から局所的なハザードの発生を瞬時に捉えます。また、将来土砂災害が起こりうる危険斜面を検出し、傾斜センサーを設置すべき場所の選定には最新のAI (人工知能) が用いられています。これらの技術は、産官学で研究開発と社会実装を進めている「市町村災害対応統合システム」にも組み込まれており、多くのメディアにも取り上げていただきました。

道路と歩道の境界に設置され歩行者の安全を守るボラードに冠水センサーを内蔵した『冠水センサーボラード(車止め)』は、歩道などに設置されている車止めの中に冠水センサーと通信機能、警告灯を組み込んだもので、街中で良く見かけるインフラに防災の機能を持たせたアイデア商品です。道路の冠水状況をいち早く検知し、非常灯をフラッシュさせて周囲に危険を知らせるとともに、自治体など道路管理者に危険をメールで知らせ、迅速な通行止めや避難指示などの対策につなげます。株式会社サンポール様、ユアサ商事株式会社様と共に共同開発し、京都府や千葉県、静岡県などで実際の道路に設置し、実証試験を行っています。

『シリンダー型オームマッパー (牽引式電気探査)』は、堤防の内部を可視化し、決壊の恐れのある箇所などを見つけることが出来る最新の探査システムです。河川の堤防は何10kmにも及ぶ長大な構造物のため、この中から危険箇所をピンポイントで見つけるのは非常に困難ですが、本システムは堤防の上から人や車で牽引するだけで効率的に危険箇所の抽出ができる最新技術です。こちらもメディアに取り上げていただきました。

- 関連リンク

応用地質は、国土交通省の「流域治水オフィシャルサポーター」です。

当社は、全国で流域治水に関する調査・設計、災害対応に取り組んでいます。これらの知見を活かし、流域治水に関する情報発信や地域の防災活動を通じて「流域治水」に貢献しています。