研究開発

R&D

新ビジネス市場の創造

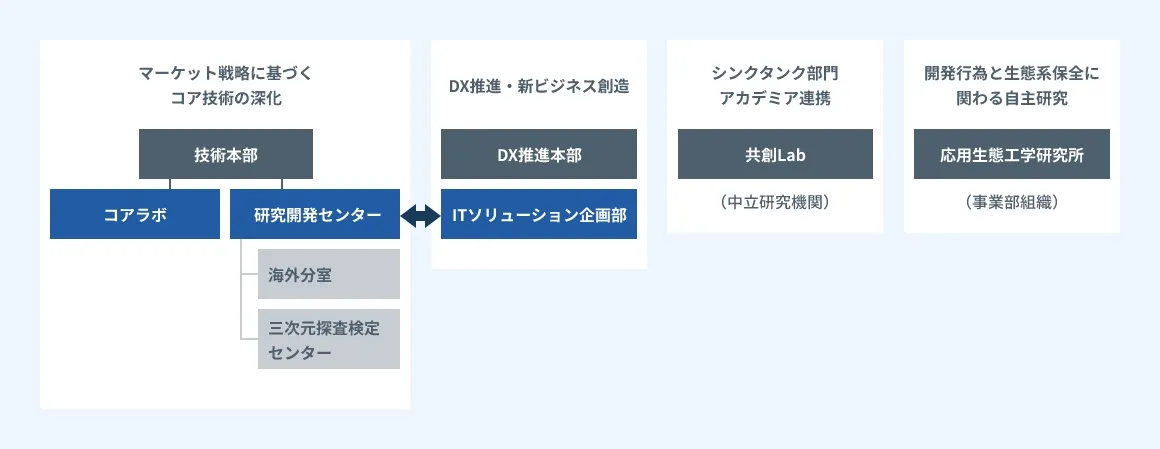

応用地質グループでは、社会課題に対応したソリューションを提供していくため、そのベースとなる新技術の研究に日々取り組んでいます。研究開発部門は、マーケット戦略に基づくコア技術のさらなる深化に加え、最先端のデジタル技術や外部リソースとの融合による、新たなビジネス・市場の創出も重要なミッションとなっています。

研究開発体制

研究開発センター

当社グループでは、次世代技術基盤の研究組織として、研究開発センターを設置しています。

研究開発センターは、グループ各社の研究開発を統合し、効率化とシナジー最大化を図るとともに、新たな市場の創造を睨んだ世界最先端の技術の確保するため、2016年に設立されました。

日本国内のほか、米国内にも分室を設け、最先端の技術動向を収集・分析するとともに、オランダのデルフト大学を始めとする海外の大学へ留学生を派遣するなど、海外との連携を強化しています。

コアラボ試験センター

コアラボは1992年に設立された、民間企業で最大規模の地盤物性評価・研究施設です。

延べ3000m2の実験室内に、土や岩石の力学的特性等を評価するための様々な試験機や、化学分析に関する設備を備えています。

特に、社会や市場のニーズを受けて、まだ世の中に存在していない特殊な試験装置を作り、土木や資源、環境分野における数々の新技術の開発を支えてきたところに大きな特徴があります。

近年では、カーボンニュートラルや次世代エネルギー開発の分野でも、本センターは活躍の場を広げています。

カーボンニュートラルでは、洋上風力発電の先進地域である欧州の企業の市場参入に応えて、欧州の技術基準に合致する特殊な地盤評価試験機を開発し、市場に投入しました。

また、脱炭素まちづくりで注目されつつあるCO2の地中貯留 (CCS) や、次世代エネルギーとして再び脚光を浴びているメタンハイドレートの研究でも当センターは数々の試験技術の開発で貢献しています。

三次元探査検定センター

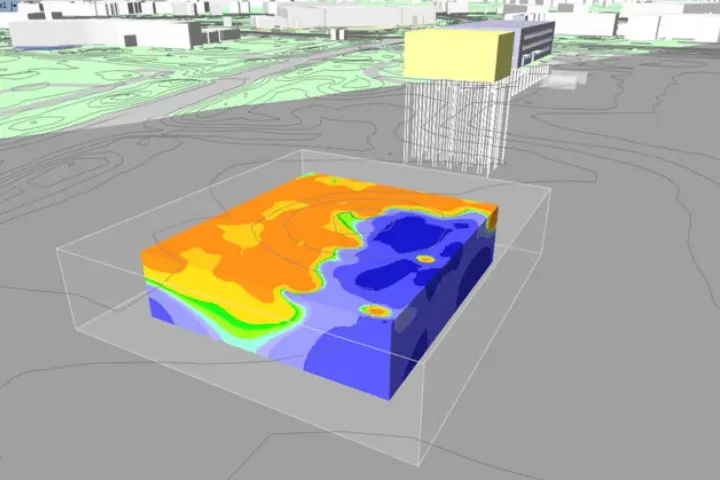

近年、地盤内部の不確実性に起因する施工事故が数多く報道されるようになり、地質リスクに対する社会的な関心が高まっています。

三次元探査検定センターは、このような社会ニーズを受けて2019年4月に設立されました。

当センターは、地盤内部を3次元で測定・可視化する技術「3次元物理探査技術」の開発と普及を目的としています。

敷地には、様々な構造物や模擬空洞が予め埋設された道路と、各種のセンサが設置されたフィールドがあります。

埋設位置や形状、周囲の土質の状況などにより、地下埋設物やその下の地盤がどれほどの精度で立体的に可視化できるのか、実際の道路と同じ状況を再現して実験することが可能です。

DX推進本部

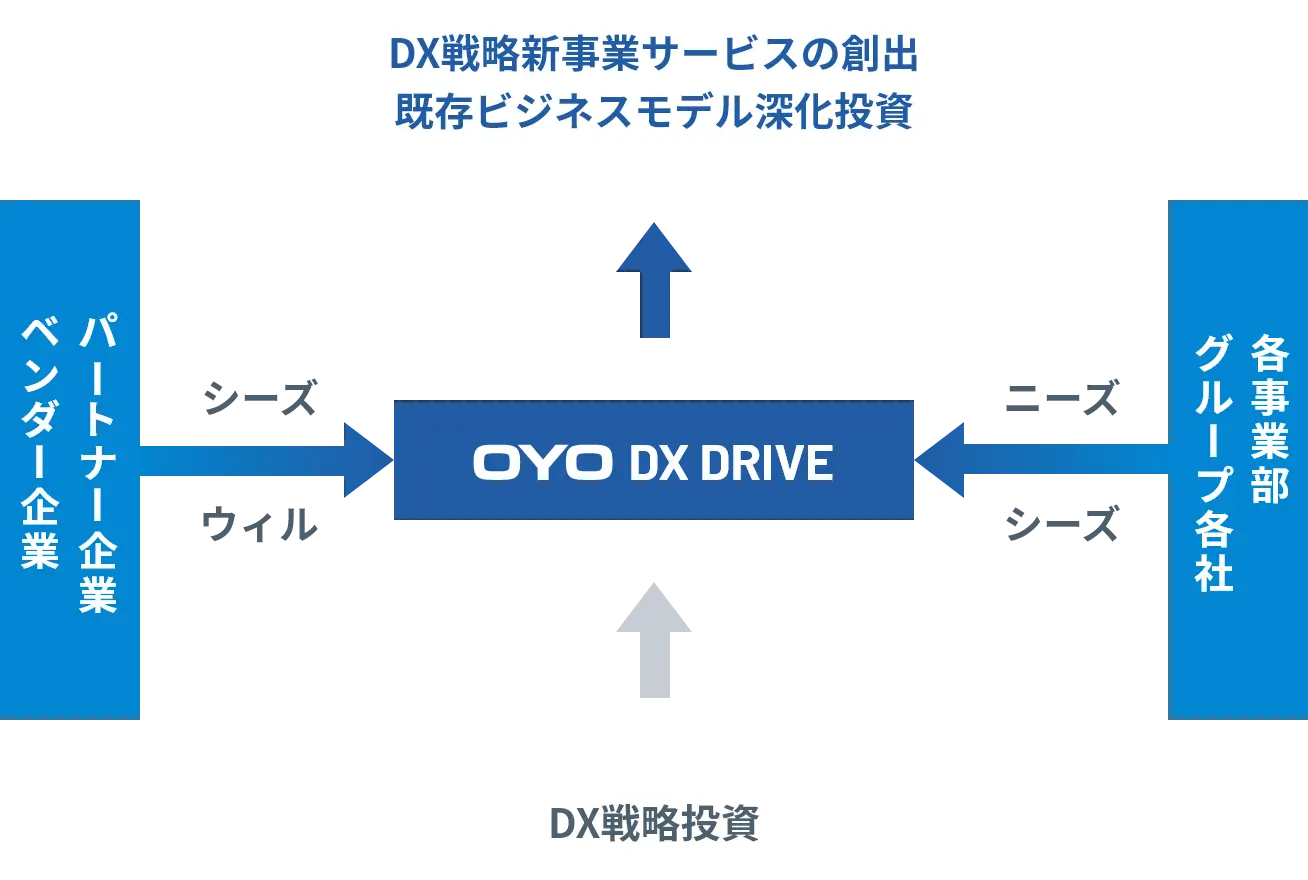

中期経営計画「OYO ADVANCE 2023」では、「DXを核としたイノベーション戦略」を推進しており、このうち、DXの推進により新事業・サービスの創造や既存ビジネスの深化等をめざす「DX戦略」を担っているのが「DX推進本部」です。

デジタル技術を媒介として異業種企業とのオープンイノベーションを積極的に展開し、このために必要となる新たな技術開発等を行っているほか、グループ内のシーズ・ニーズと外部の企業の先端技術と結び付け、新事業サービスの創出や既存ビジネスモデル深化を図る取り組み「OYO DX Drive (OYO DX Dynamic Relationship Integration between Various Enterprises) を主導しています。

共創Lab

気候変動や自然災害の頻発化、デジタル技術による経済・産業構造の変革、パンデミックによる生活習慣の一変など、私たちを取り巻く環境は急速に変化しています。他方、社会・経済の仕組みが複雑に絡み合い、自然災害等の影響は多方面に波及するようになりました。これは、局所的対応では、もはや問題が解決できない時代に入ったことを意味します。

このような社会変革の時代においては、物事を多面的に評価・分析し、統合的な課題解決手法の開発が必要と考え、当社は2022年4月に「共創Lab」を発足しました。

共創Labは、大学等の研究機関と連携し、オープンイノベーションを軸とした研究体制で活動し、ソリューションの開発と社会実装を目指します。

- WHAT

-

研究の対象 - 自然災害 (巨大災害)、気候変動、人口減少、システミックリスク、環境リスク等を研究対象とする

- 経済評価を基軸とした防災投資効果分析、インフラ整備に係る投資効果分析、政策立案 など

- ESG、SDGs、地方創生に係る事業評価、政策立案 など

研究成果を踏まえた事業開発 - リアルタイム被害予測

- 先進防災減災サービスの開発と社会実装

- 持続的地域づくりに関する社会システムの開発

- 防災、環境等に係る新たなビジネス領域の創出 など

- HOW

-

- Newsレター発行

- 論文投稿、講演活動

- 共同研究 / 受託研究 など

- TO WHOM

-

- OYOグループ各社

- 政府機関 / 官公庁 / 一般企業 / 事業者

- 一般企業 / 事業者大学 / 研究機関 など

応⽤⽣態⼯学研究所

インフラなどの建設工事では、しばしば周辺環境への影響が問題となってきました。高度経済成長期には、大規模な道路や鉄道が数多く整備され、私たちの暮らしや経済に大きな恩恵をもたらした一方、建設地における生態系や水域環境に深刻なダメージを与えてしまうケースも数多くありました。

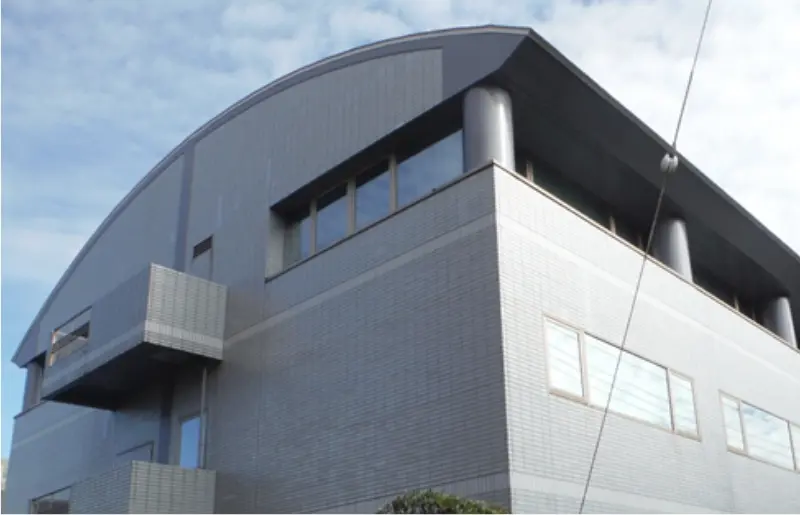

応用地質では、自然と人の開発行為が共存した、持続可能な社会の実現を目指し、1999年に福島県三春町に自社の研究施設として「応用生態工学研究所」を設立しました。

応用生態工学研究所は、特に、ダムや河川の開発による生態環境、水質、河床材料の変化などの研究活動に力を入れており、その研究成果は国内の学会や学術書、ホームページ等に発表し、各種事業の環境影響評価などに活用されています。近年は、生物多様性保護の観点から、最新の環境DNA技術を用いて外来生物の生息把握や生態管理手法などの研究も行っています。