地球温暖化対策の柱となる「カーボンニュートラル」

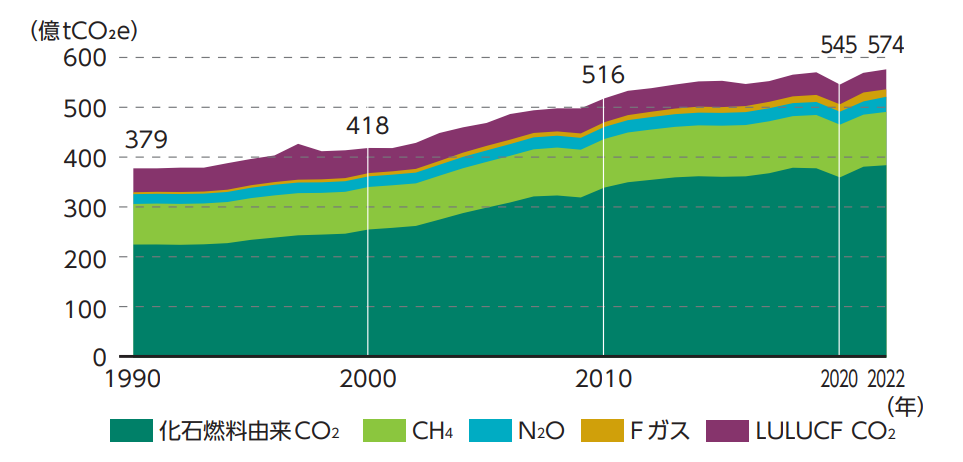

近年は、台風や短時間豪雨に伴う浸水被害や土砂災害などの頻度が増加し、その被害規模もこれまでになく激甚化しています。その影響の1つとして考えられているのが地球温暖化です。そして、この地球温暖化を引き起こしている原因と言われているのが、二酸化炭素をはじめ、私たちの経済活動等で大量に排出されている温室効果ガスであると言われています。

資料:UNEP「Emissions Gap Report 2023」より環境省作成

出典:環境省「令和6年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

地球温暖化対策の柱、二酸化炭素排出量削減

温室効果ガスの増加によって問題となっているのは、自然災害ばかりではありません。世界の平均気温が上がり、海面の上昇や砂漠化など自然環境が急速に変化していることで、農業や漁業にも悪影響が出ているほか、島嶼 (とうしょ) 国などでは海岸浸食により人々の住む場所さえ奪われつつあります。次の世代が安心して暮らせる地球を残していくために、地球温暖化の問題は、世界各国が全力で対策に取り組むべき重要な課題なのです。

2015年にパリで開かれた「国連気候変動枠組条約締約国会議 (通称COP)」では、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み「パリ協定」が合意され、地球温暖化対策の柱として二酸化炭素排出量削減の目標が掲げられました。そして、日本を含むパリ協定を批准した国々では、この目標を達成するために、温室効果ガス削減に関する「自国が決定する貢献 (Nationally Determined Contribution:NDC)」を決定し、策定した計画を「国連気候変動枠組条約事務局 (UNFCCC)」に対して5年ごとに提出・更新することが求められるようになりました。

これを受けて日本も、内閣総理大臣を本部長とする地球温暖化対策推進本部においてNDCを決定し、2025年2月には、世界全体での1.5℃目標と整合的で、2050年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路にある野心的な目標として、2035年度、2040年度において、温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60%、73%削減することを表明しました。

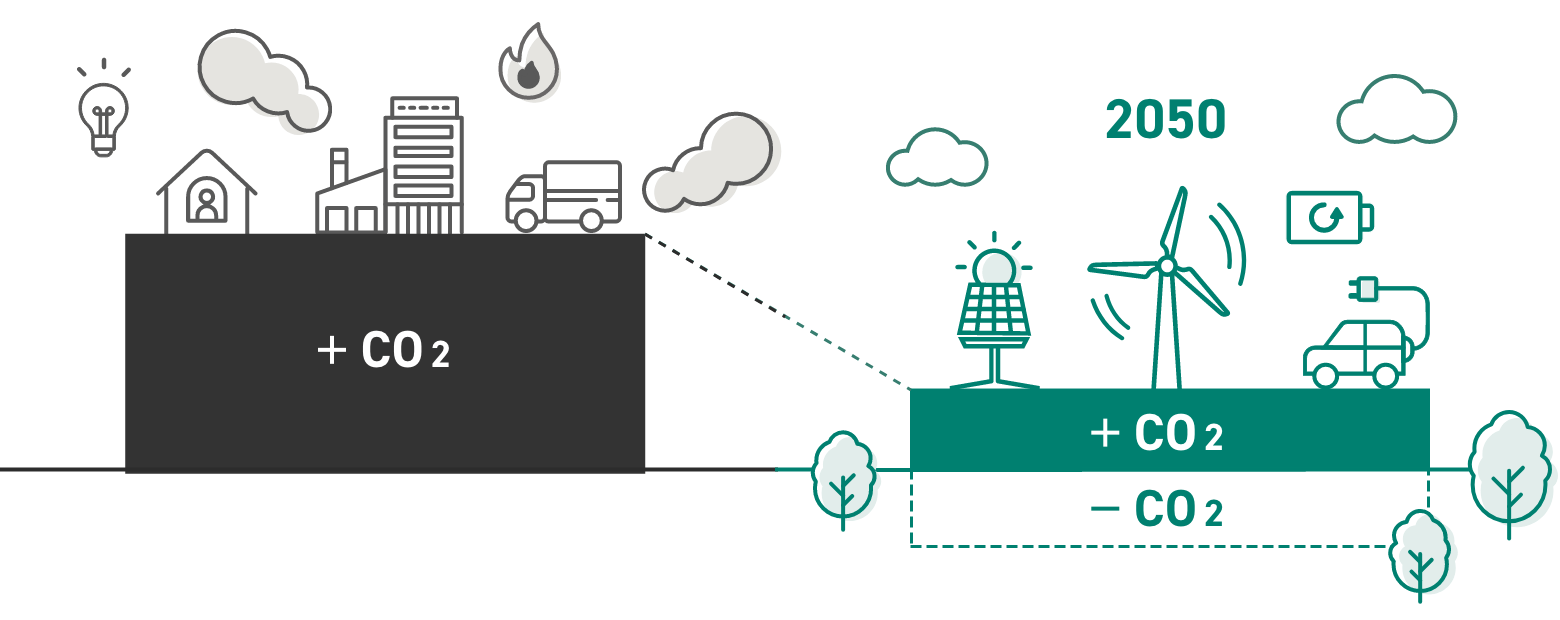

カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは「温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること」を指します。つまり二酸化炭素を主とする温室効果ガスを実質ゼロにするという意味です。

直訳では、「カーボン (炭素)」「ニュートラル (中立)」ですが、「脱炭素」と表現されることもあります。カーボンニュートラル達成のためには排出量を減らす取り組みと、森林保護など吸収量を強化する取り組みを同時に行う必要があるとされています。

カーボンニュートラル実現のために欠かせない「地域脱炭素」

地域の活性化と地域脱炭素

日本が世界に約束した2050年カーボンニュートラルを達成するためには、国だけが努力するだけでは足りず、国と地域の協働・共創による取り組みが必要不可欠とされています。このため現在、地域が主役となり、脱炭素と地方創生の両立を図っていく「地域脱炭素」が全国で進められています。

「地域脱炭素」とは、地域ごとにカーボンニュートラルに向けた施策を進めることにより、地球温暖化の抑制や自然環境の保全を図るとともに、地域住民の暮らしや産業の発展を促すことで、地域の課題解決と新たな経済成長を同時に達成していこうという取り組みです。

2021年には、2030年までに集中して取り組むべき具体策を示した「地域脱炭素ロードマップ」(国・地方脱炭素実現会議) も策定されました。

地域脱炭素の主役の1つとなるのは再生可能エネルギーや資源循環、省エネルギーの導入です。例えば、現在日本各地の自治体は、必要な電力のほとんどを外部から購入し利用していますが、これを地域に賦存する資源を活用し、再エネ発電や資源循環への転換を積極的に進めることで、地域経済の再活性化にまでつながる効果が期待されています。

環境省の地域脱炭素の専用Webサイトでは、このような地域脱炭素に取り組む自治体の先行的な事例も紹介しています。

多面的な視野が求められる地域脱炭素

地域脱炭素をはじめるにあたっては、地域の産業と経済、エネルギー、防災をはじめとするさまざまな課題と、地域の自然的あるいは社会的な条件に応じた計画を練る必要があります。

環境省のWebサイトでは、これから地域脱炭素に取り組む自治体向けに、以下のような動画も掲載しています。地域脱炭素に向けた効果的で実現性の高い計画を立てるために、その地域における課題の整理や現状の把握、資金調達の方法、具体的な体制づくり等について解説されています。

一方、注意しなければならないのは、近年増加している再生可能エネルギー導入に伴うさまざまな問題です。例えば、大規模な太陽光発電施設等の建設により、地域本来の美しい景観が損なわれたり、貴重な森林や水源、生態系などが破壊されたり、土砂災害などを引き起こしたりすることによって、地域住民との軋轢が生じているケースもあります。地域脱炭素を進めるにあたっては、地域住民との十分なコミュニケーションが大変重要になります。

また、台風や地震など、自然災害のリスクについても十分に考慮しておく必要があります。地域により、浸水や土砂災害、風害、液状化などによる被害リスクの高いエリアであれば、せっかく導入した再エネ設備が災害により大きく被災する恐れがあります。

再生可能エネルギー施設は、うまく活用すれば、平常時だけでなく、もし災害による停電が起きても独立して電力供給ができるような、非常用エネルギー源としても運用できる可能性があります。災害が発生したときも機能を維持できるよう、導入計画を検討する段階から災害リスクを考慮した対応が必要です。

以上を踏まえ、地域脱炭素の取り組みを進める上での重要事項として、「脱炭素先行地域」の認定に関する審査や評価を行う脱炭素先行地域評価委員会の総評の中にも、以下の5つのポイントが示唆されています。

- 地域の将来ビジョン:地域特性や課題を踏まえた上での将来ビジョンの実現

- 再エネ導入の実現性:事業の採算性、導入スキームの適切性

- 再エネ導入の確実性:災害リスクの考慮、電源としての確実な稼働、適地選定

- 地域循環経済への貢献:雇用創出や経済活性化につながる計画

- 関係者間の合意形成:地域で受容可能なもの、合意形成の方法・手順

さまざまな課題をトータルに支援する応用地質のサービス

応用地質では、防災・減災や廃棄物・資源循環、再生可能エネルギーに関わる長年の知見や技術の蓄積をいかし、自治体による地域脱炭素の推進を支援するサービスを提供しています。ここでは、地域脱炭素に関わるサービスの中から、ポジティブゾーニングマップついてご紹介します。

再生可能エネルギー導入に最適なエリアを選定 「ポジティブゾーニングマップ」

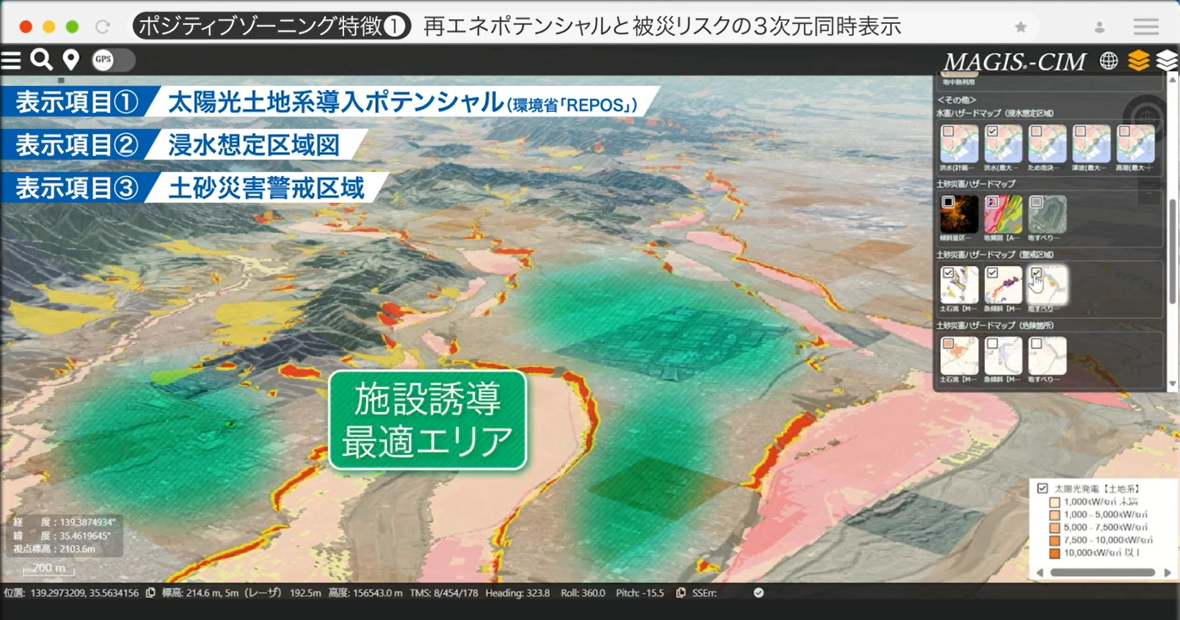

ポジティブゾーニングとは、自治体が再エネ導入にあたって促進地域を独自に設定するものです。応用地質では、再エネ導入に適したエリアの選定を支援する多様な情報を重ねた「ポジティブゾーニングマップ」を提供し、地域脱炭素の計画・施策の策定をサポートしています。

ポジティブゾーニングマップで扱う情報は、再エネポテンシャルをはじめとして、ゾーニングの基礎的情報となる産業構造や建物の分布等の都市情報、地域の将来ビジョンを立てるのにも役立つ人口推移や財政状況等の将来予測まで多岐に渡ります。

さらに、再エネ導入の確実性を高めるために、再エネポテンシャルのようなポジティブな情報だけでなく、環境保全等に関わる法令・規制や災害リスク等のネガティブな情報を重ねることも可能です。

応用地質の「ポジティブゾーニングマップ」の特徴

メリット・デメリットの総合的評価や類似事例の参照に独自性

ポジティブゾーニングマップは、再エネポテンシャルと災害リスクの同時表示が可能です。例えば、3Dマップ上に太陽光ポテンシャルの高いエリアと、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域を重ねて表示することもでき、メリットとデメリットの両面から総合的な評価をすることができるのが応用地質のサービスならではの特徴のひとつです。

もう1つの独自性として、脱炭素先行地域や類似市町村の検索機能が充実していることが挙げられます。マップ上で特定の市町村を選択することで人口や産業構造が似ている市町村が自動で検索・表示され、類似市町村かつ脱炭素先行地域といった検索もできます。複数の類似市町村を追加することで、再エネポテンシャルも比較することもでき、自らの自治体に有効と考えられる参考事例を効率よく参照することが可能です。

地域の特性を直感的に把握できる

再エネポテンシャルや災害リスク等の情報は面的に広がっているものですが、これらを市町村単位で整理し、全国平均と相対的に評価することで、地域の特性を直感的に把握することができることも、ポジティブゾーニングマップの特徴のひとつです。

例えば、地震・土砂災害・洪水等の被災リスクは、各種のハザード情報と人口や建物の分布状況と重ね合わせて評価され、5段階評価のチャート形式で表示されます。

また、さまざまな情報をもとに地域の特性を評価した結果を、5段階評価に合わせて色分けした地図で見ることもできます。この表示方法では、再エネポテンシャルやハザード情報のほか、建物の年代等のレジリエンス情報、人口の増減等の社会動態情報、財政情報等の多面的な評価を視覚的に把握することができます。

このように、整理された情報を直感的に把握しやすい形で表すことで、地域の強み・弱みを住民にわかりやすく伝えることができるため、関係者との合意形成にも役立てることができます。

ポジティブゾーニングマップは、初期診断を無料で提供しています。応用地質のサービスを利用して、Web上でここまで紹介したような多様な情報を、関係者や住民との合意形成に役立つレポート形式で発行できるため、導入しやすさも利点のひとつです。