文化財保護と防災・減災の取り組み

地震活動が活発化し、地球温暖化の影響による台風や豪雨の被害も相次ぐ中、防災・減災の取り組みの重要性がますます高まっています。防災・減災の取り組みは、文化財保護の分野でも広がり、自然災害の脅威からどのように文化財を守るべきか、現在、さまざまな議論が進められています。

文化財の災害による被害の実例

2011年の東日本大震災では、最大震度7という大きな揺れにより、寺社などの建造物や仏像などが破損し、史跡などの埋蔵文化財も崩落や地割れなどの被害を受けました。

また、高さ10mを超える巨大津波に襲われた沿岸部では、建造物や美術工芸品、古文書などが流失したり、水に濡れたりして、多くの有形文化財が損傷しました。さらに、伝統的な技技能や技術を受け継いできた人が亡くなったり、用具が失われたりして、地域の祭や習わしの存続が危ぶまれる事態も起こりました。

2016年4月の熊本地震では、前震と本震の2度の大きな揺れにより、重要文化財を含む建造物を中心に多くの文化財が被害を受けました。熊本城ではいくつもの櫓や門が倒壊したり、基礎となる石垣が大きく崩れたりしたほか、阿蘇神社では楼門が倒壊しています。

2024年1月に発生した能登半島地震でも、文化財の被害が報告されています。金沢城あとでは城郭の石垣が複数箇所で崩れ落ち、兼六園では土を盛った栄螺山の石垣が崩れ、複数の石灯籠も倒れてしまいました。また、石川県七尾市の「石川県能登島ガラス美術館」では、400点近い現代ガラス作家の作品が砕ける被害を受けました。

そもそも文化財とは?

日本には、寺社仏閣を初めとする建築物から、書画や陶磁器などの美術工芸品、地域に残るお祭り、伝統的な建物が残る街並み、古墳や貝塚などの遺跡、景勝地まで、歴史と文化を伝えるさまざまな文化財があります。

これらの文化財は、形のあるものとないもの、人が作ったものと自然の生み出したものなど、多様性に富んでいて、文化財保護法においては、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物などに分類され、それ以外に埋蔵文化財や文化財の保護技術も保護の対象とされています。

国宝や重要文化財に指定されているものから、とくに指定のないものまで数多くの文化財がありますが、どれもが日本の歴史と文化を伝える貴重な国民的財産であるため、次の世代にも伝えていくためには、ひとつひとつを大切に守っていく必要があります。

| 文化財の分類 | 具体例 |

|---|---|

| 有形文化財 |

|

| 無形文化財 |

|

| 民族文化財 |

|

| 記念物 |

|

| 文化的景観 |

|

| 伝統的建造物群 |

|

| その他の文化財等 |

|

文化財を災害から守る防災・減災対策の考え方

1950年に文化財保護法が定められて以来、国や文化庁が中心となって、文化財を守る方針や施策がまとめられ、文化財の保護が行われてきました。

これまで文化財の防災対策は、火災の対策が中心に進められてきました。近年では、地震により各地で多くの文化財が被災していることから、建造物の耐震化や地震の揺れに続いて市街地の火災が発生した場合の延焼対策にも重点がおかれています。このような防災対策は重要文化財建造物を中心に進められているものの、十分な対策が済んでいるとは言えない状況です。

歴史や文化を伝える文化財は、地域の重要な文化的財産であり、観光資源でもあり、周辺地域のコミュニティの中心的な存在です。巨大地震の発生が予測されている今、文化財を災害から守っていくためには、文化財の管理者だけでなく、その周辺地域の行政から住民までが連携して地域の防災力を高める取り組みを進める必要があります。

国の防災基本計画では、地方公共団体が策定する地域防災計画において、文化財保護のための施設・設備の整備を重点をおくべき事項として挙げていますが、地域が一帯となって文化財を守る取り組みとしては記述がなく、文化財の防災力を高める枠組みとしては十分ではありません。

文化財の防災対策を充実させていくためには、災害に強いまちづくりに取り組む中で、地域が一丸となって文化財を守っていくという意識を高めることが求められています。

地震や火災、豪雨などから文化財を守る災害対策の具体例

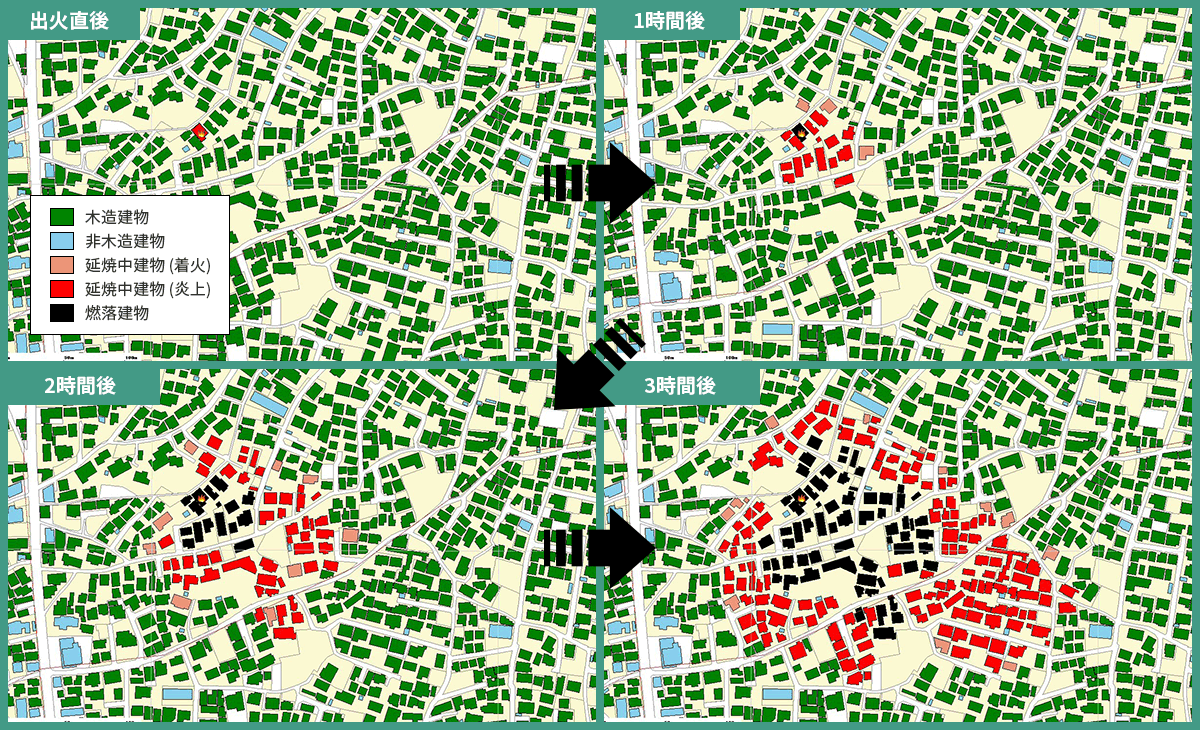

文化財を災害から守るための対策が最も積極的に進められているのは、地震に対する備えです。地震により激しい揺れが生じれば、建造物が倒壊したり美術工芸品が破損したりする恐れがあるほか、地震による停電の復旧時に発生しやすい電気火災による、周辺の建物からの延焼にも注意が必要とされています。

このため建物の耐震化や不燃化、消防施設の見直し、展示物の転倒防止などの取り組みが進められています。また、寺社などの文化財が住宅街などの燃えやすい建物が多い地域にある場合は、周囲の建物からの延焼を防ぐため、周辺地域の消防施設の整備や、周辺住民が参加する消防訓練などを行っている地域もあります。

耐震化や延焼対策が進められる一方で、能登半島地震では、2011年に耐震化工事を終えたにも関わらず、旧角海家邸宅 (国重要文化財) の主屋が倒壊する被害が発生しました。充分な耐震性を有すると評価されたはずの建造物に被害が出たことから、地震の揺れの大きさの予測や耐震性の基準までも見直さなければならない事態に陥っています。

地震対策のほかにも、寺社などの文化財建造物が浸水や土砂災害のリスクが高い立地に多くあることも指摘されています。文化財の保護に関わる浸水や土砂災害に対する備えはまだ十分であるとは言えない状況で、文化財がある場所の災害リスクの調査を初めとして、収蔵品の保管方法や、豪雨や台風が近づいている時の対応などの整備が急がれています。

応用地質の文化財の現状調査と保全に向けたコンサルティング

応用地質では、地質調査や防災に関わるコンサルティング等のノウハウと最新技術を活かし、文化財の現状調査から保存のための対策などの文化財保全サービスを提供しています。とくに実績があるのは、地中に埋もれていることが多い、古墳や貝塚、城の堀跡や石垣などの埋蔵文化財の調査です。

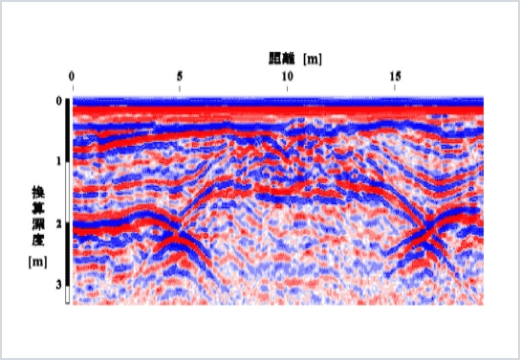

埋蔵文化財の調査では、非破壊で土中の様子を断面図や画像に表示できるレーダー探査機器や電気探査機器を用います。現状調査の結果から、保全のための計画の立案などのコンサルティングも行っています。

遺構調査のイメージ

自然災害から文化財を保護するための関連サービス

応用地質では、自然災害から文化財を守ることにも役立つ、防災分野のサービスも多数展開しています。

防災分野を代表するサービスが、地震動や津波高の高度な解析による被害予測を元にした、国や自治体の防災計画策定の支援です。地震や強風によって引き起こされる大規模火災の延焼シミュレーションにも実績があり、消防分野の防災にも貢献しています。

そのほかに、災害リスクの把握に役立つツールとして土地情報レポートがあります。土地情報レポートは、任意の土地の自然災害の防災に役立つ情報を、一般の人にもわかりやすい専門家の解説を加えたレポート形式で提供しているサービスです。

応用地質が長年蓄積してきた地質・地形のデータベースに加え、過去の被災履歴、国や自治体が公表する地震動予測データ、ハザードマップなどを元に作成されるもので、任意のエリアの地震・浸水・土砂災害などの自然災害のリスクを把握することにも適しています。